“Zaman sekarang, memangnya masih ada orang yang membaca buku!?” Bukan sekali dua kali, saya bertemu orang yang berseloroh demikian. Saya sering mengganggap komentar itu sebagai angin lalu, karena percaya banyak orang membaca buku. Namun, ada ironi yang akhirnya menyita perhatian saya, yaitu ketika ada penjaga toko buku yang mengeluhkan jualannya yang tidak kunjung laku. “Besok saya mau resign saja, Mas. Jualan buku absurd,” keluhnya.

Ada asumsi bahwa buku bukan komoditi bagus. Orang tidak lagi membeli buku, apalagi membaca. Orang juga tidak memprioritaskan informasi yang didapat dari buku, bahkan sebagian orang seolah terasing dari buku. Dungulah orang yang masih mau berjualan buku, begitu keyakinan mereka. Buku seolah objek di lukisan-lukisan tentang zaman medieval yang terpajang di museum, yang ditonton orang-orang modern sambil sibuk memperhatikan ponselnya yang cerewet.

Tapi, apakah realitanya semiris itu?

Bahwa buku tidak lagi merupakan bisnis yang lezat, adalah perkara lain, sebab faktor-faktor bisnis cukup banyak, dan perlu diteliti secara akurat. Pertanyaan yang perlu dijawab lebih dulu, adalah benarkah kita tidak membutuhkan buku? Tentunya ini adalah pertanyaan penting, yang setiap jawabannya dapat menjadi bahan permenungan masing-masing dari kita.

Kita Tidak Membutuhkan Buku?

Ada 2 alasan utama mengapa kita (merasa) tidak membutuhkan buku. Pertama, kemajuan teknologi informasi telah merevolusi ongkos informasi itu sendiri. Dengan kata lain, akses informasi menjadi lebih mudah. Dan, murah. Informasi tentang perkara sehari-hari hingga yang terkait karier di masa depan, berserakan di berbagai platform internet. Keuntungan yang diukur dari frekuensi klik, semakin “mempermurah” nilai berita. Persaingan layanan informasi ini berputar-putar pada perkara siapa yang paling cepat, paling banyak, paling praktis, bahkan paling murah.

Bisa dibayangkan, betapa payahnya buku bersaing dengan informasi di internet.

Kedua, situasi di atas membuat audiens senang dan menciptakan kebutuhan riil akan kuota internet. Kebutuhan akan internet naik menjadi kebutuhan primer, sehingga mengubah persepsi orang akan nilai suatu barang. Mahal atau tidaknya suatu barang, kini diukur dengan harga paket internet. Buku terpaksa harus tergeser dari prioritas kebutuhan orang saat ini, sebab dianggap mahal dan bisa digantikan.

Misalnya begini, sebuah buku hasil riset seorang lulusan fakultas kedokteran dibanderol dengan harga Rp85.000,00 akan dianggap terlalu mahal, dibandingkan paket internet seharga Rp60.000,00. Nominal sebesar itu dapat dipakai selama hampir sebulan, untuk mengakses tutorial di Youtube tentang perkara-perkara kesehatan—yang diulas di buku riset sang dokter, melakukan jual-beli di toko online, dan membaca artikel-artikel lain di situs berita online.

Namun demikian, sejujurnya, de facto benarkah harga buku mahal? Saya sering bertemu orang yang menyalahkan harga buku, atas problem rendahnya literasi. Tentu saja, dilihat dari hukum ekonomi, premis itu benar, sebab siapa pun akan urung membelanjakan sesuatu yang dianggap terlalu mahal—selama ada alternatif lain. Tetapi, mari kita pindahkan fokus permasalahan harga itu. Harga buku adalah sebuah mekanika bisnis. Perusahaan penerbitan telah melakukan perhitungan sedemikian rupa, sehingga bisnis bisa berkelanjutan. Margin keuntungan adalah rahasia perusahaan, tapi kita baiknya sama-sama tahu bahwa tidak ada bos penerbitan buku di Indonesia yang masuk dalam daftar 10 orang terkaya. Kalau bos telekomunikasi, banyak. Sebaliknya, jika ngotot mematok harga buku di angka yang rendah, siapa yang akan menjamin kelangsungan bisnis perbukuan?

Jadi, fokus permasalahan harga buku harus kita pindahkan pada sejauh mana pemerintah mampu memberi sokongan, sehingga harga buku menjadi lebih terjangkau dan tepat sasaran (artinya: sokongan diberikan pada lapisan masyarakat yang memang tidak mampu menjangkau produk ini). Sokongan dapat berupa subsidi, insentif untuk penerbitan dan penulis, atau dalam bentuk sumbangsih penanganan problem di bidang perbukuan—yang paling nyata adalah pembajakan.

Mengapa, harus pemerintah? Pasalnya, buku adalah komponen literasi, yang terbukti vital, seperti halnya sembako, BBM, atau perumahan. Kita sepakat, dengan literasi yang rendah, Indonesia tidak akan mampu mentas dari statusnya sebagai negara berkembang. Dengan serangkaian program pemerintah, tentu perlahan tapi pasti, buku dapat terinkorporasi dalam kegiatan-kegiatan formal maupun non-formal, sehingga menjadi kebutuhan yang nyata.

Sekali Lagi, Apakah Kita Membutuhkan Buku?

Lupakanlah dulu soal imajinasi kita tentang dunia perbukuan, dan keluh kesah kita bahwa “seharusnya begini, seharusnya begitu”. Berpijak pada kenyataan sekarang ini, patutlah kita teliti sungguh-sungguh, apakah masyarakat membutuhkan buku. Jika memang membutuhkan buku, tentu kita akan membeli terlepas harganya seberapa, seperti halnya beras, minyak goreng, atau BBM. Kebutuhan akan barang-barang tersebut nyata.

Jawabannya simpel, ya, kita masih membutuhkan buku.

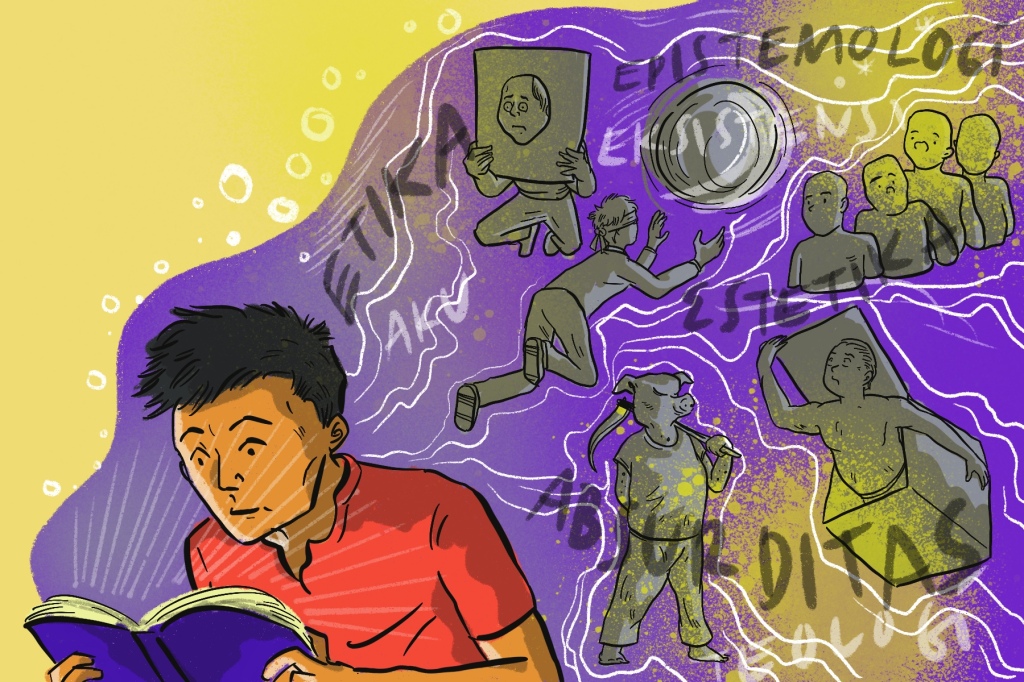

Buku adalah salah satu hierarki tertinggi pemerolehan informasi saat ini. Anda akan lebih merasa aman dan puas jika sumber informasi adalah dari buku ketimbang berita online, media sosial, televisi, radio, atau pengakuan sembarang orang. Kalau dokter melakukan diagnosis dengan meng-googling keluhan Anda, apakah Anda tidak meragukan kemampuan dokter tersebut? Anda juga akan protes kalau materi-materi pelajaran anak Anda di sekolah didapatkan dari internet. Anda tentu berharap kualitas dokter atau guru tersebut bisa lebih diandalkan—dan itu bisa ditunjukkan dengan terjaminnya kualitas acuan atau sumber yang digunakan, yang adalah buku.

Buku adalah pertanggungjawaban terbaik kualitas seseorang atau suatu institusi. Kita membutuhkan buku, karena buku merupakan bentuk pertanggungjawaban paling baik kualitas seseorang atau suatu institusi. Disebut baik karena wahana buku bersifat sahih, yaitu teruji keabsahannya, sekaligus historis, yaitu terdokumentasi dengan baik. Seorang arsitek yang hebat dan telah membangun menara membutuhkan buku untuk mempertanggungjawabkan rincian pemikirannya tentang karya-karyanya, sekaligus mendokumentasikannya untuk pembelajaran generasi berikutnya. Demikian pula jenderal, politisi, pengacara, membutuhkan media buku untuk kepentingan yang sama. Kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi berita online, status FB, video, dan semacamnya.

Buku adalah format properti intelektual yang paling praktis untuk jangka panjang. Properti intelektual meliputi produk-produk teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dari seluruh produk, format buku adalah yang paling praktis, karena dapat disimpan, dipegang, dibawa, dan diwariskan secara turun temurun. Baik dalam format cetak maupun ebook, buku tetap menjadi format yang paling praktis.

Jadi, apakah kita masih membutuhkan buku? Sekarang tengoklah di sekitar Anda, pasti akan Anda temukan setidaknya 1 buku di sekitar Anda. Sekali lagi, kita tidak dapat lepas dari buku. Jika toh saat ini Anda tidak berminat membaca, itu hanyalah masalah waktu. Ada saat ketika buku akan menemukan Anda.